清明時節,慎終追遠,家人團聚祭祖,包潤餅更是其中一項重要的習俗活動。將琳瑯滿目的餡料包入薄透的餅皮,不僅美味,更象徵著家人間的情感連結。然而,對於慢性腎臟病(CKD)患者而言,這道傳統美食可能潛藏健康風險,特別是腎絲球過濾率(GFR)低於 45 的患者,更需特別注意蛋白質、磷和鉀的攝取,以減少腎臟負擔。

腎臟的功能與飲食調控

腎臟主要功能是過濾血液,排除體內代謝產物,同時維持體液、電解質和酸鹼平衡。然而,當腎功能下降時,鈉、鉀、磷等礦物質容易在體內累積,進而影響健康。例如:

過量鈉(鹽) 會導致水分滯留,增加血壓,進一步加重腎臟負擔。

過多鉀,可能引起心律不整,甚至嚴重的心臟問題。

過高磷,會導致骨骼鈣質流失,提高骨折風險,並加劇心血管疾病的發生率。

因此,慢性腎臟病患者在飲食上需特別留意這些礦物質的攝取,以延緩病情惡化並降低併發症風險。

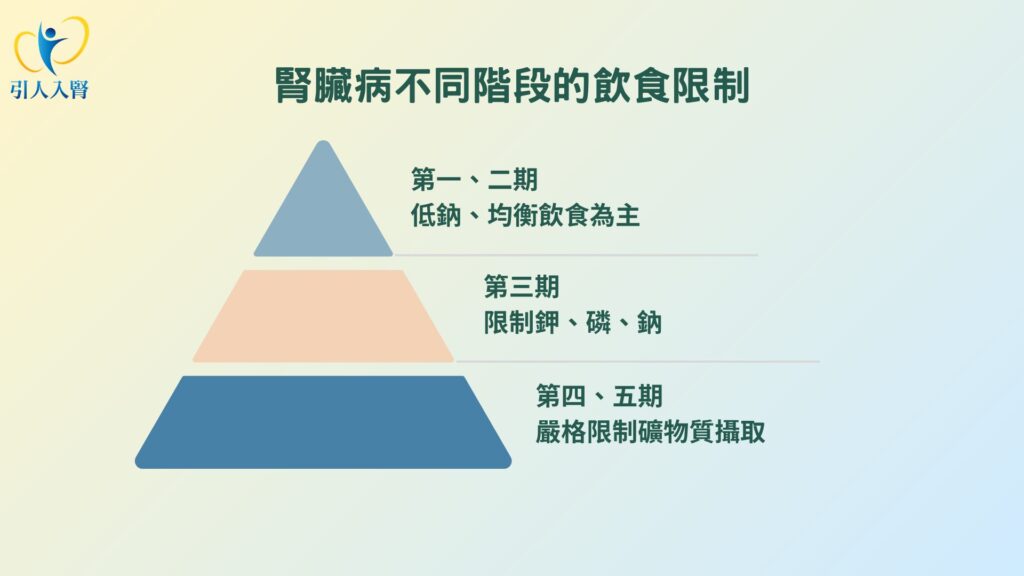

慢性腎臟病的不同階段與飲食限制

CKD 可分為五期,其中 GFR 低於 45(即第三期中後段至第四期)時,飲食控制變得尤為重要。以下為不同階段的飲食重點:

第一、二期(GFR > 60):以低鈉、均衡飲食為主,減少過多蛋白質攝取。

第三期(GFR 30-59):開始限制鉀、磷、鈉,並適度控制蛋白質攝取量。

第四期(GFR 15-29):進一步嚴格限制鉀、磷及蛋白質,以降低腎臟負擔。

第五期(GFR < 15,進入洗腎階段):需依據洗腎方式調整飲食,一般須高蛋白飲食以補充流失的營養素。

傳統潤餅的成分與可能的健康風險

傳統潤餅的主要材料包括:

餅皮:由麵粉和水製成,有時會加入少量鹽以增加風味和延展性。

蛋酥:油炸蛋絲,香酥可口,但磷含量高,且油炸製程增加脂肪攝取量。

花生粉:提供堅果香氣,但磷含量偏高,易造成腎臟負擔。

蔬菜:如豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔等,但部分蔬菜(如菠菜、空心菜)鉀含量高,需謹慎選擇。

蛋白質來源:傳統上會加入豬肉絲、豆干、蝦米等,但部分蛋白質來源(如加工豆製品)含磷較高。

澱粉:南部潤餅經常包入油麵,但鈉、磷、油脂含量高,需少量食用。

首先,從潤餅的餅皮說起。為了追求更好的口感與延展性,部分市售潤餅皮在製作過程中可能會加入少量的鹽分。雖然單張餅皮的鈉含量或許不高,但有時候包餡料時餅皮破掉,會不知不覺多包幾張,假如吃完一捲接著一捲,累積下來的鈉含量仍可能對腎臟造成負擔,導致水分滯留、血壓升高。

許多傳統潤餅中常見的餡料,吃下肚會對腎臟造成負擔。例如,增添香氣與口感的花生粉是大家都會加入的佐料,但堅果類普遍含有較高的磷;而酥脆可口的蛋酥,不僅磷含量可能較高,油炸的製程也使其油脂含量不低,容易增加身體的負擔。因此,腎友們在享用潤餅時,應盡量減少或避免添加花生粉與蛋酥,以降低磷的攝取。

為了提升潤餅的風味,除了花生粉外,許多人會額外撒上糖粉,但過多糖分則可能影響血糖控制,建議斟酌使用。

在潤餅的眾多餡料中,蔬菜是不可或缺的一環。然而,不同種類的蔬菜,其鉀離子含量差異甚大。像是菠菜、空心菜、韭菜等,鉀含量相對較高,對於需要限制鉀攝取的腎友來說,應謹慎攝取。

建議優先選擇鉀含量較低的蔬菜,例如大白菜、高麗菜、小黃瓜絲等。更重要的是,無論選擇哪種蔬菜,在包入潤餅之前,最好能先以熱水燙過,瀝乾水分後再使用,此步驟可以有效降低蔬菜中的鉀離子含量,減輕腎臟的負擔。

潤餅中也常會加入肉絲或豆干等,作為蛋白質的來源,但腎友需要注意蛋白質攝取的總量,建議選擇雞絲、魚肉絲等,並少量食用;另外豆干雖然是植物性蛋白質,但部分加工豆製品的磷含量也可能較高,仍應適量食用。

南部人吃潤餅時,經常會包入油麵,增添潤餅的口感和飽足感,但市售油麵普遍經過鹽水燙煮,起鍋後扮油避免沾黏,因此鈉和油脂含量較高,容易導致水份滯留、高血壓。此外,油麵的主要原料是小麥粉,但有些廠商會加入磷酸鹽改善麵條的彈性和保存期限,會影響骨骼健康,及增加心血管疾病的風險。

若要避免吃下額外添加物,建議油麵買回家後先用熱水燙煮30秒,瀝乾後加入潤餅,可以減少多餘的鈉和油脂,才能滿足口腹之慾,又能減少腎臟負擔。

健康潤餅食譜示範

低鈉、低鉀、低磷潤餅做法

材料:

自製潤餅皮 2 張、燙熟高麗菜絲 50g、燙熟小黃瓜絲 30g、蒸熟雞胸肉絲 50g、白芝麻粉 5g、少量蜂蜜調味

做法:

1. 高麗菜與小黃瓜絲燙熟,瀝乾水分。

2. 雞胸肉蒸熟後撕成細絲。

3. 在餅皮上鋪滿蔬菜、雞絲,撒上白芝麻粉。

4. 少量淋上蜂蜜,捲起即可享用。

清明時節,腎臟病患者並非完全不能享用潤餅,而是需要更加留意食材的選擇與攝取的份量。最重要的是,每一位腎友的病情和飲食需求都是獨一無二的,腎友們務必定期與自己的腎臟科醫師或營養師進行諮詢,共同制定個人化的飲食計畫,才能在慎終追遠的同時,也能夠安心享受節慶的美食。

讓我們培養腎利思維,擁有幸福人生喔! https://www.facebook.com/dr.eli.lin