許多剛被診斷出糖尿病的病友(糖化血色素超過8%),尤其還沒出現明顯不適症狀時,常會有一個共同的疑問:「我能不能先不要吃藥,單靠飲食控制和運動來試試看?」

然而,這種「延遲用藥」的想法,往往源於對藥物副作用和「一輩子依賴」的深層恐懼,加上「是藥三分毒」、「吃藥傷肝腎」的傳統迷思。更關鍵的是,由於糖尿病初期通常沒有明顯不適,缺乏立即的威脅感,使得許多病友寧願高估自己單靠意志力控制飲食運動的能力,也不願正視需要藥物介入的現實。

迷思一:我能靠意志力控制好

許多患者承諾會「好好控制飲食」、「會好好運動」,但現實往往充滿挑戰。

像是很多病友確診當下,決定先不吃藥,三個月後回診,糖化血色素卻從 8.3% 上升至 8.4%。經詢問才發現,他們往往因為工作忙碌、外食不便、下班太累等「時空背景因素」,導致飲食和運動計畫難以落實。

迷思二:晚一點再控制,沒什麼大不了?

「就算我晚一年才開始認真控制血糖,真的有差嗎?」

答案是:有差,而且差別巨大。

根據英國一項大型糖尿病前瞻性研究(UKPDS)的實驗數據,研究人員將新診斷的糖尿病患者分為兩組:

- 立即積極控制組:立刻開始治療,目標將糖化血色素控制在 7.0%。

- 延遲積極控制組:先放任一年,一年後才開始積極控制血糖。

結果發現,僅僅延遲一年才開始積極控制,未來發生嚴重併發症的風險便大幅增加:

- 心肌梗塞 風險增加 1.7 倍

- 腦中風 風險增加 1.5 倍

- 心臟衰竭 風險增加 1.6 倍

- 總體心血管與腦血管疾病 風險增加 1.6 倍

只因為晚了一年,未來心臟病發作或中風的機率就高出了五成以上。

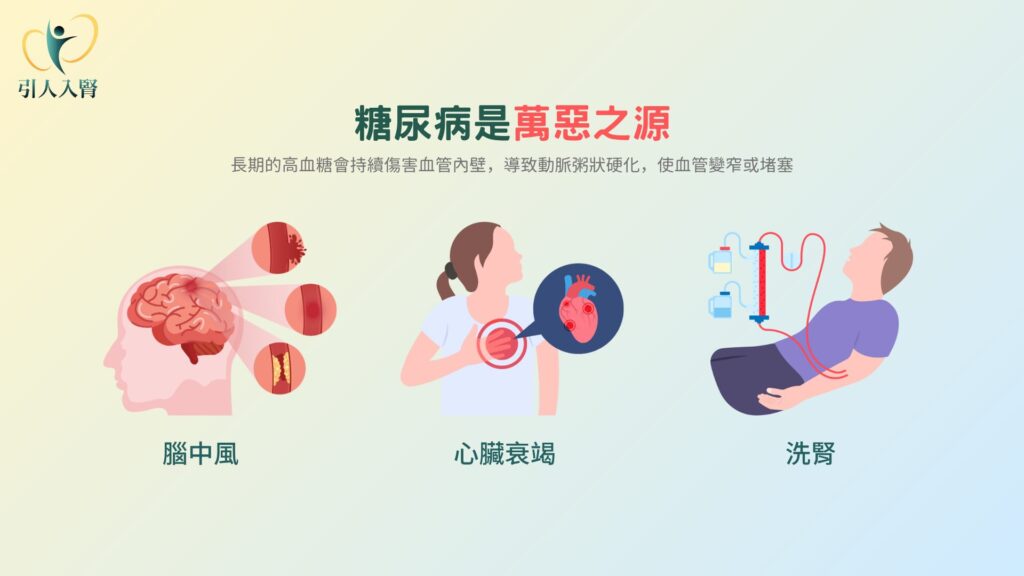

糖尿病是「萬惡之源」:高血糖如何傷害你

糖尿病之所以需要立即控制,是因為它被視為「萬惡之源」。長期的高血糖會持續傷害血管內壁,導致動脈粥狀硬化,使血管變窄或堵塞。

- 發生在腦部:腦中風

- 發生在心臟:心肌梗塞、心臟衰竭

- 發生在腎臟:腎臟病變,最終可能導致洗腎

正確策略:飲食運動是「基本盤」,藥物介入是「王道」

面對糖尿病,正確的觀念是:

- 飲食與運動是「基本盤」: 這是患者本來就該做到的基礎。如果沒有良好的生活習慣,即使吃了藥、甚至打了胰島素,血糖也很難控制得好。切勿以為用了藥就「無敵」,反而暴飲暴食。

- 藥物介入是「王道」: 當糖化血色素已經明顯偏高時(例如超過 7.5%,或高於個人目標值 1.5% 以上),代表身體的胰島素功能已經不足以應付現狀。

此時,「飲食運動」加上「及早的藥物介入」,雙管齊下,盡快讓血糖達標,才是避免上述可怕併發症的關鍵策略。

一旦確診糖尿病且數值偏高,請不要猶豫,立即與醫師配合,開始飲食、運動,並接受必要的藥物治療。積極控制血糖,才能真正保護心臟、大腦和腎臟。

讓我們培養腎利思維,擁有幸福人生喔! https://www.facebook.com/dr.eli.lin