膝關節退化是中老年人常見的困擾,隨著年齡增長,膝蓋的磨損與耗損在所難免,但對於飽受膝蓋疼痛困擾的人來說,了解退化性膝關節炎的成因、症狀,以及有哪些治療方式,將是重拾活動力的關鍵。

膝關節退化的高危險群

膝關節退化性關節炎的發生與多種因素有關,以下為最主要的兩個因素:

- 年齡:隨著年齡增長,膝關節使用時間越長,磨損也越嚴重。

- 體重:體重越重,膝關節承受的壓力越大,加速關節軟骨的磨損。

此外,以下族群也需特別留意:

- 曾受傷的膝蓋:舊傷可能導致關節結構破壞,加速磨損,形成骨刺。

- 特殊疾病:例如風濕性關節炎,會使關節不穩定,進而加速退化。

- 女性:統計學上,女性罹患退化性關節炎的比例相對較高。

膝關節退化的常見症狀

退化性膝關節炎的典型症狀包括:

- 疼痛:這是最常見的症狀,尤其是在活動或受力時感到膝蓋局部疼痛,休息時則可能緩解。

- 活動度受限:膝蓋感覺「卡卡的」,無法像年輕時一樣完全彎曲或伸直。

- 關節變形:常見的是 O 型腿,因為內側關節磨損較多,導致膝蓋向內側塌陷。

值得注意的是,如果膝蓋在靜止或躺著時也會持續疼痛,可能不單純是退化性膝關節炎,需進一步檢查是否有合併其他問題。

如何保養膝蓋?

對於膝蓋的保養,常見的方式包括飲食輔助和運動,但需有正確的觀念:

- 口服保養品:市面上的維骨力、UC2、鯊魚軟骨素等產品,都宣稱能幫助關節。但這些屬於輔助性質,不具療效,建議可嘗試服用 1-2 個月,若有感,則可繼續使用;若無效,則可考慮停止,將費用省下用於其他保養方式。

- 護膝:在進行較劇烈或高強度運動時,使用護膝可以穩定關節,輔助肌肉力量,提供保護。

- 運動:適度的運動可以延緩退化,甚至對已退化的關節有一定程度的恢復,會推薦「保膝運動」,主要包含:

- 直抬腿:坐姿,背部靠著椅背,將腳伸直並抬高,腳底板往上翹,感受大腿股四頭肌用力。維持 5-10 秒後慢慢放下,單腳累積一天 100 下(可分次進行)。此動作有助於維持肌肉力量,增加關節穩定性。

- 壓膝:坐在椅子上,將腿伸直後向下輕壓膝蓋,感受膝後側被拉緊。此動作有助於放鬆膝關節。

- 抱膝:將膝蓋抱向胸前,或是嘗試跪在椅子上,讓小腿盡量靠近大腿,以增加膝關節的活動度。

什麼時候需要考慮手術?

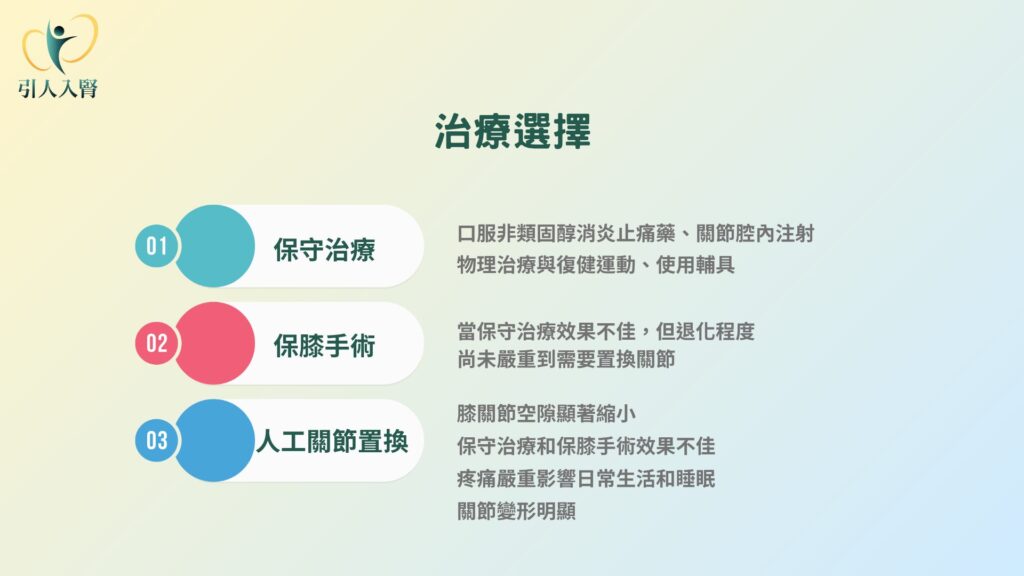

當保守治療(吃藥、打針、復健)效果不佳時,才需考慮手術介入。醫師會根據病患的症狀和 X 光片來評估。過去健保的給付條件是膝關節空隙小於一半,也就是骨頭幾乎碰觸,才符合人工關節置換的標準。

如果尚未嚴重到需要置換關節,但保守治療無效,也可以考慮「保膝手術」,這是一種關節內視鏡手術,透過組織修復來保養膝關節,延緩退化。

膝關節置換手術:傳統與機器手臂的差異

膝關節置換手術是將磨損的關節軟骨和部分骨頭切除,換上人工關節(通常是金屬材質),並在中間加上墊片以減少摩擦。

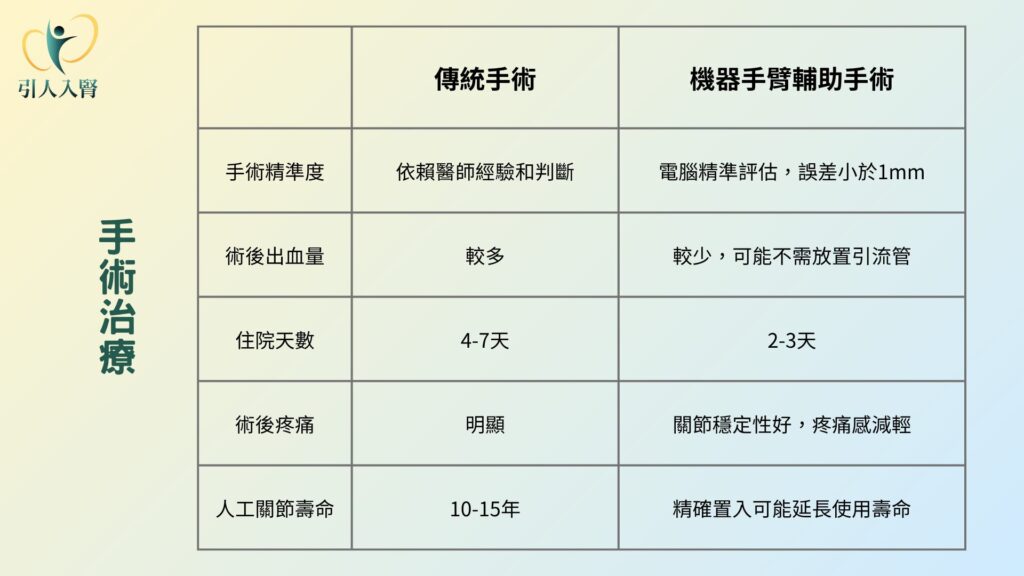

目前手術方式有傳統手術和機器手臂輔助手術兩種,兩者主要的差別在於「精準度」:

- 傳統手術:手術角度和位置主要依賴醫師的經驗和判斷。若角度切得不夠精準,可能導致韌帶鬆緊度不平衡,影響術後恢復和疼痛感。

- 機器手臂輔助手術:透過電腦精準評估,醫師可以設定最佳的切骨角度、彎曲度、甚至旋轉角度,以達到最精準的置換。機器手臂能將手術精準度最大化,確保術後膝關節穩定,減少人為誤差。

機器手臂手術的優勢

- 出血量少:手術過程更精準,減少組織破壞,因此出血量通常較少,術後可能不需放置引流管。

- 術後腫脹輕微:出血少,腫脹程度也較輕。

- 恢復期縮短:因精準度高,關節穩定性好,許多病人甚至能在術後當天晚上就下床活動,住院天數也相對縮短(約 2-3 天即可出院)。

- 疼痛感降低:關節穩定,疼痛感自然減少,有助於早期復健。

術後注意事項

無論何種手術方式,術後照護都非常重要:

- 傷口照護:嚴格遵從醫師指示,保持傷口清潔乾燥,避免碰水或自行換藥,以防感染。

- 避免跌倒:術後膝蓋仍在恢復期,應使用助行器或拐杖輔助,避免跌倒造成二次傷害。

- 活動度訓練:依照醫師或物理治療師的指示進行復健運動,逐步恢復膝蓋活動度。

- 骨頭癒合:人工關節與骨頭的結合約需 3 個月。

- 全面恢復:若要完全恢復膝關節的穩定性和肌肉力量,建議至少 6 個月。

- 日常活動:雖然大部分病患在術後 1-2 個月就能進行簡單的日常活動,但若要從事需要下蹲、跑步等較劇烈的活動或工作,仍建議等待 3-6 個月,待膝蓋狀況完全穩定後再進行。

如果您或您的家人正受膝蓋疼痛所苦,建議尋求專業骨科醫師的評估與建議,選擇最適合的治療方式,才能早日重拾健康、無痛的生活。

讓我們培養腎利思維,擁有幸福人生喔! https://www.facebook.com/dr.eli.lin