今年3月寶林茶室中毒案轟動全台,整起案件共造成5人死亡、33人受害,透過馬偕醫療團隊發揮柯南般的精神,抽絲剝繭找出死因爲邦克列酸中毒所致。這個連教科書上都不曾見過的毒素,究竟是如何被發現呢?本集Podcast邀請到破案的關鍵人物—馬偕紀念醫院重症醫學科王薏婷醫師,分享她是如何透過看推理型韓劇的經驗,找出破案的關鍵點喔!

王薏婷醫師介紹

和軒任醫師一樣,我們都是中國醫藥大學畢業,畢業後在中國醫藥大學附設醫院實習,隨後北上到馬偕醫院內科當住院醫師,並升上主治醫師。因為對胸腔重症醫學很有興趣,所以升上主治醫師後,一直在加護病房裡處理重症個案。比較熟悉的疾病專長為呼吸衰竭、休克、新冠肺炎重症、嚴重流感、低溫治療、重症營養等方面的問題。

寶林茶室中毒案

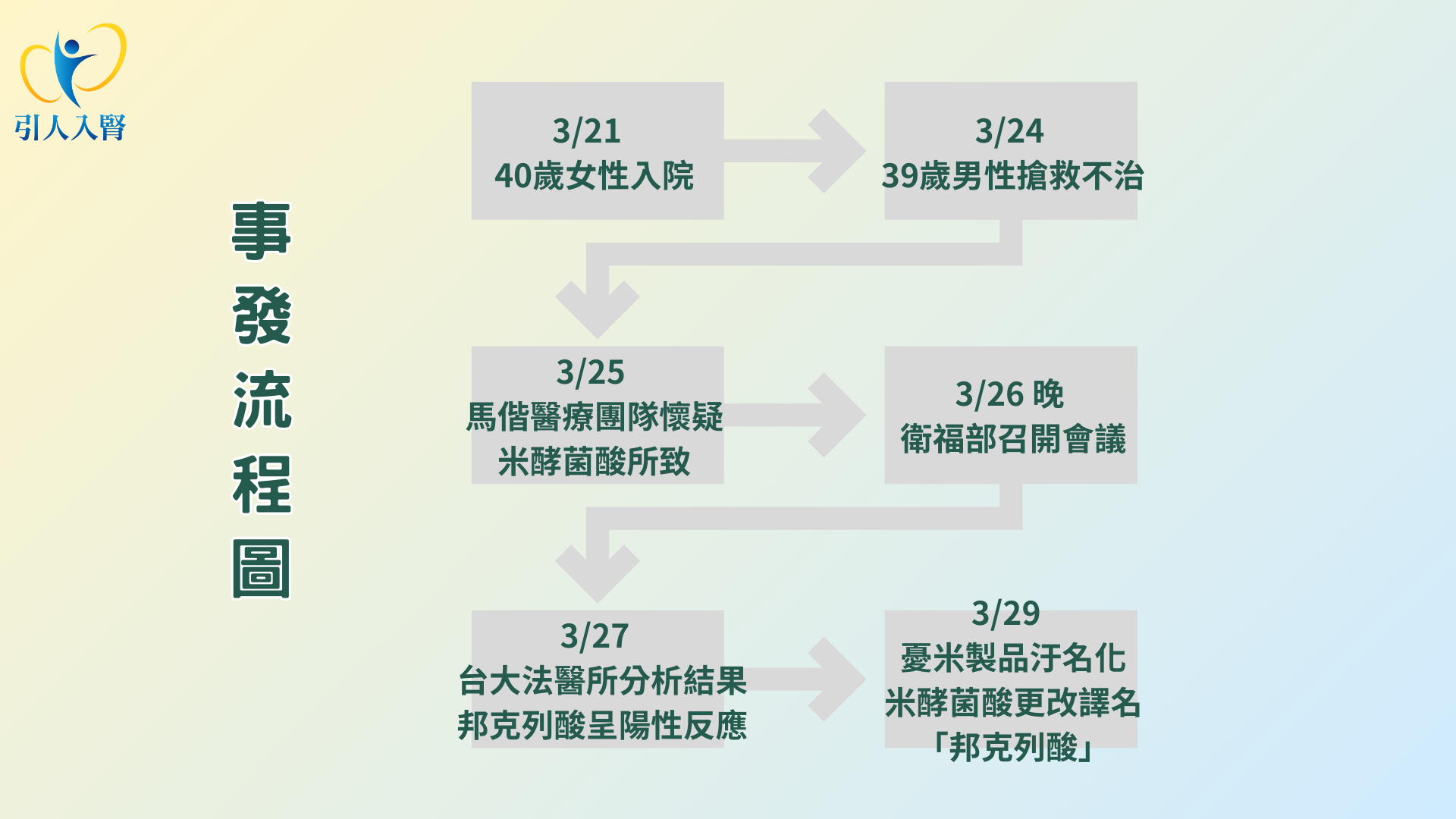

收治40歲女性

在毒物學裡面,邦克列酸在教科書上都沒出現過,毒物學專家或許也很少聽到,在台灣也是第一次發生,所以整起案件的源頭大家可說是毫無頭緒。

起初個案是年輕的40歲女性,她是在信義區上班的上班族,中午和兩位同事到信義A13吃午餐,選擇寶林茶室,另外兩位同事吃別家餐廳的食物。這位病患點了炒河粉,因為他本身滿注重食物安全,吃了幾口覺得味道怪怪的,所以沒有吃完整盤食物,也因為沒吃飽,隨後到春水堂點了一杯珍奶,當晚就上吐下瀉出現不適。

隔天他仍照常上班,但在開會過程中,臉色相當難看,下午便請假回家,先到家醫科診所打點滴,醫師先以腸胃炎的方向治療,開立一些腸胃藥,但他服藥後仍嘔吐不止,一直到隔天凌晨吐到全身無力,家人趕緊將他送急診。當時是凌晨四點,病人還可以從家中走下樓,並走進救護車,但當救護車一抵達急診,病人已經虛弱到無法自行下車,當時白血球達到3萬,又呈現休克,血壓非常低,乳酸很高,當看到這樣的數據,多數醫師會先判斷是感染造成的休克,依照過往經驗,我們認為是感染性的腹瀉,但因為血液很酸,肝功能、凝血功能、腎功能異常,也呈現意識不清,於是在急診插管用呼吸器治療。

不過這麼年輕的個案,抽血數據這麼糟糕,其實相當罕見,馬偕醫療團隊做得比較積極的部分在於,當下將穩定的個案轉到普通病房,並挪出加護病房床位,才能繼續做緊急處理。因為病患已經酸中毒,接手後詢問家屬過去一兩個禮拜,發生在病人身上的所有事情,像是吃過什麼、哪邊不舒服等。

當時家屬明確告知,病人到寶林茶室吃東西,因為吃不飽,所以又買春水堂的珍奶,當時病人還覺得珍奶太貴,他的姐姐安慰他偶爾喝一杯慰勞自己沒關係。因此聽到病人外食,我們會先以常見的急性肝炎開始檢查,急性的像是A肝、E肝,慢性像是B肝、C肝,因為病人也有肝腎衰竭,但沒有任何旅遊史,所以把一些會造成肝腎衰竭的疾病,通報疾管局做檢查。

當時因為家屬提到病人的女兒有感冒,所以就想是否有一些病毒,會造成大人的心肌炎,畢竟心臟收縮不佳,會造成很多器官同時衰竭,所以也有驗上呼吸道的多種細菌,大概2小時就知道答案,結果全部都是陰性。但因後來病人的心臟收縮功能也很好,所以排除心肌炎造成的多重器官衰竭,而通報的結果回來,也都是陰性,所以只能經驗性的使用抗生素,治療感染性腹瀉,還有使用輸液治療、洗腎等方式治療其他問題。

不明原因肝腎衰竭

通常乳酸這麼高,造成多重器官衰竭,都會使用到二線和三線的升壓劑,但這個病人比較不一樣,血壓6小時就恢復穩定,乳酸也慢慢恢復正常,但是隔天抽的肝腎功能持續惡化,這種不明原因的肝腎衰竭,不是很常見,當時我的警鈴大作,覺得事不單純,那幾天走路、上下班、吃飯都在想著這個個案。因為通常重症個案,只要找出答案,並把該做的事做完,剩下的就等病人自己慢慢好轉,但這種找不出答案,病情卻持續惡化,就會覺得還需要繼續檢查,或是詢問其他專家。

找出破案關鍵

病人到院的24小時內,我們已經撒大網,把所有該送的檢查都送出去,在48小時內,能做的只有透過支持性療法,讓各器官不要繼續受損,並等待答案。其中比較致命的是,病人的阿摩尼亞很高,擔心會造成腦水腫,所以在等待期間,我們用盡全力保護病人的器官,才不至於找到答案後,反而造成其他不可逆的傷害。

這位病人住院三天後,我們又收了另一位男性病人,他也是年輕人,當時他因為噁心嘔吐,在此之前已經去過其他醫院,到我們醫院前已經失去心跳,不過在急診有透過CPR將他救回來。他的表現和女性病人一樣,都是呼吸無力、肝腎衰竭,這位病人還有心衰竭、心肌梗塞,所以進入加護病房後,一個小時就身亡了。

因為這是星期天發生的事,星期一早上上班,我的專科護理師就告訴我,前一天有來一個幾小時就過世的病人,跟我手上很棘手的病人一樣,都去過寶林茶室用餐。這句話其實很關鍵,當我工作告一段落後,就把星期天去世的病人的病歷拿來看,不看則已,一看毛骨悚然,兩人的生化檢查幾乎一模一樣,年紀也相仿,也去過同樣的地方,吃一樣的食物,這是我第一次看到在短時間內,看到兩個陌生人只是吃過一樣的東西,卻有這麼相近的檢查結果。兩個人雖然發炎指數非常高,但看起來不像感染症,依照我看韓劇的經驗,直覺是「他們中毒了!」

雖然我們也看過諾羅、沙門桿菌中毒的個案,但從沒看過這麼災難性的表現,拉肚子拉到猝死的結果。當天中午新聞也出現獨家快訊,寫到兩個好朋友到信義A13素食名店用餐,返家疑似中毒,急診釀一死。當下新聞有提到該餐廳3/31租約到期,所以我更高度懷疑這兩個病人被下毒。

於是我趕快將這兩個個案請教毒物科主任,詢問有哪種毒會讓病人出現呼吸衰竭、肝腎衰竭。當時毒物科主任看到發炎指數這麼高,認為是感染造成的,要我找感染科主任。後來毒物科主任傳了一篇大陸河粉中毒案的文章,裡面有提到米酵菌酸,接著又傳來一些PubMed的case report,發現其中記載病人的生化檢查、臨床表現,和這兩個病人一模一樣,也有提到這個毒素會癱瘓粒線體,損害人體的能量工廠,有致命危險。

一直到當晚陸續出現寶林茶室的新聞,其中一則的描述,就和我跟毒物科主任的對話一模一樣,因為毒物科主任並未接受採訪,醫院公關也沒有對外發言,可能是醫院群組有人跟記者比較熟,看到我們的對話便告知記者。隔天也看到新光醫院因為有兩個病人死亡,所以召開記者會,讓整起事件爆發開來。

當天晚上衛福部前次長王必勝,邀請各家醫院有照顧這些病患的人去報告,當天很多毒物學專家,也認同我和毒物科蘇主任的猜測。雖然我還是不解為什麼邦克列酸對人體的受傷程度這麼高,但這個數據是一眼看過去就不會再忘記,大家都覺得太特別了,所以王必勝次長決定隔天早上做屍檢(autopsy),直接驗邦克列酸,果然一驗就中。

所以在3/28晚上8點半,王必勝前次長和姜志剛教授開記者會,讓大家知道這是台灣第一次偵測到邦克列酸毒素。隔天就對四個重症病人進行血漿置換,將毒素洗掉,因為這個毒素是脂溶性,會跑到我們的組織裡,洗完還會釋放到血液中,所以毒素濃度會高高低低起伏不定。

很多人會以為毒素進到體內,只要洗掉就可以了,其實沒那麼簡單。毒素會分佈到身體很多地方,譬如毒素進到體內100%,所以濃度很高,它會靠血液去傷害腦、心臟和各個器官,有些毒素會跑到脂肪組織內儲存,所以會發現血液中濃度雖然不高,但在組織間濃度很高。而血漿置換的目的,就是先把血液中的毒素洗掉,剩下的毒素會慢慢和血液達成平衡,再繼續洗,要洗非常多次才有可能清除毒素。

邦克列酸介紹

這個毒素起先是叫米酵菌酸,但因為有提到「米」,食藥署擔心污名化食物,找我們和食品專家開第二次會,所以大家有共識,直接把毒素音譯為邦克列酸。

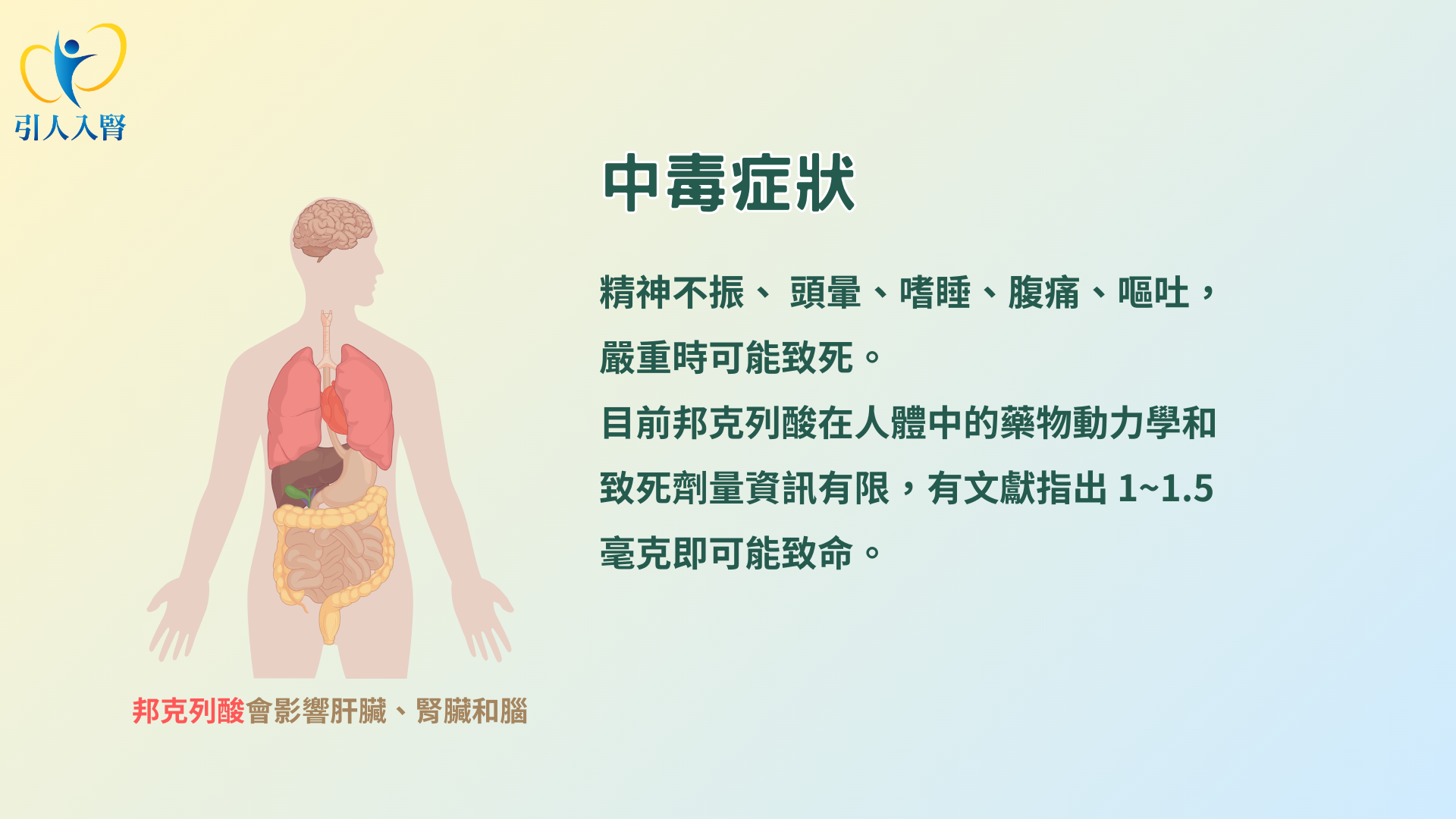

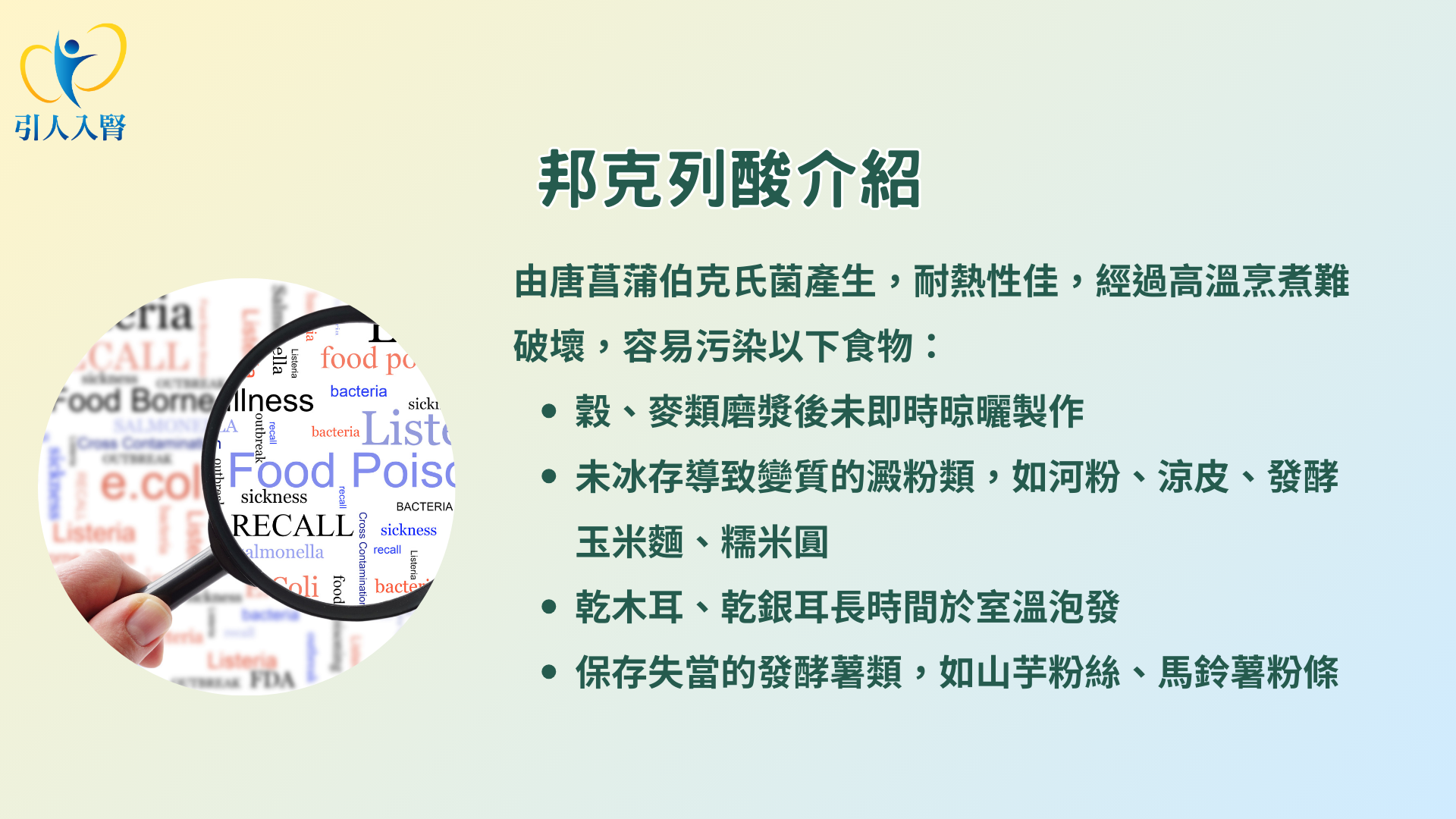

邦克列酸在文獻上也是非常罕見的毒素,必須要有細菌才能產生,這個細菌叫做唐菖蒲伯克氏菌,因為耐熱性佳,經過高溫高壓烹煮都難以破壞,加上其無色、無味的特性,所以吃下肚很難察覺,會造成致命性的死亡。

唐菖蒲伯克氏菌屬於好氧菌,經常存在大自然界的土壤、水、植物,在中性、低鹽、溫暖、潮濕的環境下,可以大量孳生,像是富含油酸的椰子及果肉、玉米、木耳、銀耳等,並產生邦克列酸。

邦克列酸容易污染的食品,像是穀、麥類磨漿後沒有及時晾曬製作,或製作完畢沒有冰存導致變質的澱粉類,包括河粉、涼皮、發酵玉米麵、糯米圓,乾木耳、乾銀耳長時間在室溫泡發,也有案例是未冰存、保存失當的發酵薯類產品,如山芋粉絲、馬鈴薯粉條等。

在大陸廣東曾經發生過一家七口中毒致命的案例,爸爸買3公斤的米粉當早餐吃,但米粉建議的有效保存期限只有一天,這家人吃了四天,剛好廣東是濕熱的地方,因為實在買太多了,爺爺、奶奶、爸爸、媽媽、兒子、女兒、小狗每天早上都吃炒米粉,最後媽媽和小狗死亡、爸爸進ICU,爺爺奶奶和兩個孩子沒事。

所以食物保存是關鍵,買的當下沒有問題,但因為囤太多、太多天,加上邦克列酸無色無味,煮了也無法破壞,所以有的人吃了中毒。這個故事告訴我們東西不要囤太多,並且要好好保存。

如何預防食物中毒

建議買東西不要太大量,也不要囤貨,煮完剩下的飯菜,最好2-3小時內放進冰箱,不要暴露在溫暖潮濕的室溫,當食物過期,或發現已經變質產生異味,千萬不要為了怕浪費而吃下肚,很可能就會造成食物中毒。

在這過程中,要感謝的人非常多,包括衛福部、法醫所、同意大體解剖的家屬們,假如沒有大家全力配合,很難在短時間內發現致病原因,假如一直都沒找出致病原因,可能大家到現在還不知道邦克列酸1-1.5毫克就可能致命。

如何調適照顧重症的工作壓力?

一定要熱愛這份工作,才有辦法堅持下去,以及隨時察覺自己的身心健康,才能照顧病人,畢竟隨時都有新的病人進來,假如沒有先把自己照顧好,那就無法繼續工作了。當然有時候會遇到挫折,或需要調整的地方,可以做一些讓心情比較好的事,像是旅行或追劇。總之,要關心自己的狀態,才是對自己和這份工作負責任的態度。

事件過後是否改變面對重症的態度?

假如寶林茶室始末像是辦案,其實我每天都用一樣的態度,面對病情比較未知的個案,如果病人一進來,我就能對於病情一目了然,治療也符合期待,那就是醫療人員最樂見的狀況。

但有些病人,跟治療期待不符合的時候,就要找其他原因,或是問其他科醫師,共同合作辦案,一定要找出原因,才能放下心中的大石。

有時候病人只吃誤吃一顆藥,就被送到加護病房,所以小到一顆藥,大至這次罕見的中毒事件,我認為操作模式都一樣,都是找出原因,才能對症下藥。

像我自己很愛看推理型的韓劇,但在醫療現場,往往覺得人生有時候比戲裡還要誇張,很多東西發生時,假如沒找出確切原因,可能當作一個平常的診斷就結案了,像是這次案件有34個人就醫,有的人整盤吃完都沒事,我的病人只吃幾口就搞到多重器官衰竭、敗血性休克,當深究原因,就會發現世界上居然有這麼離奇的事情。